Online-Schach war nicht nur das Ergebnis der Kreativität einiger Nerds. Es waren Unternehmer, die entdeckten, dass man mit Schach Geld verdienen kann. Ohne den beeindruckenden technischen Fortschritt der beiden letzten Dekaden wäre alles anders gekommen. Und da das Internet, die Server und die heimischen PCs immer schneller und leistungsstärker wurden, war es nur eine Frage der Zeit, bis man Videos streamen konnte. Peter Doggers analysiert im dritten Teil seines Buches „Schach-Euphorie“, wie sich Schach im 21. Jh. digital neu erfand.

Die große Zeit des Internet Chess Club

Im ersten Teil meiner Rezension ging es um Schachcomputer und den Kampf von Mensch und Maschine. Der zweite Teil beschäftigt sich mit dem Online-Schach und dem Streaming.

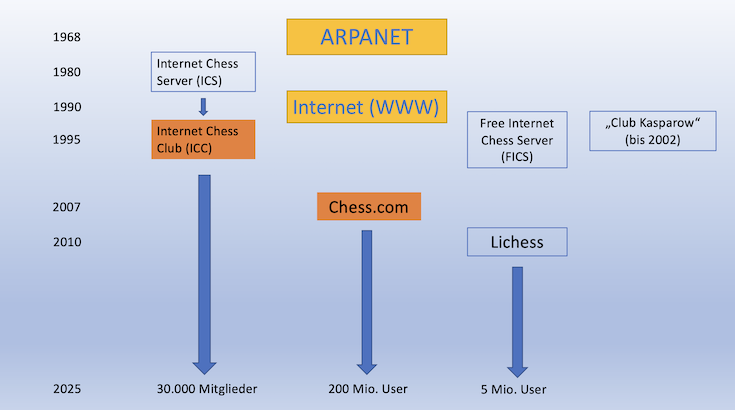

Wie es dazu kam, untersucht Doggers in einer Breite und Tiefe, die das Kapitel mit Informationen überlädt. Nicht einfach für einen Leser, wenn er nicht technik-affin ist. Aber auch für jemanden, der sich etwas auskennt, hat Online-Schach eine Spur von Magie. Die Erfolgsgeschichte begann, als das ARPANET, dem man das Betriebssystem Linux verdankt, 1990 vom World Wide Web abgelöst wurde. Danach explodierte alles.

Die ersten Pioniere des Online-Schach waren Michael Moore und Richard Nash, die Schöpfer des Internet Chess Servers. Der ICS bot 1969 ein Netzwerk an, in dem man Schach spielen konnte. Aber der Nutzer brauchte eine Client-Software, um sich mit dem Server zu verbinden.

1993 hatten über 10.000 Schachspieler ein Konto beim ICS. Der ICS-Entwickler Daniel Sleator hatte aber eine eigene Business-Idee: Er gründete 1995 den Internet Chess Club (ICC), in dem später auch einige Helleraner unterwegs waren.

Aber beim ICC musste man bezahlen. Die Proteste waren riesig. Die Antwort: der Free Internet Chess Server (FICS). Und der war kostenfrei. Am Markt setzte sich aber der ICC durch. 2009 hatte der ICC 72.000 zahlende Mitglieder. Zunächst blieb der ICC konkurrenzlos, auch weil Alternativen wie der Club Kasparow 2002 brutal crashten.

Dem Online-Schach wohnte ein Zauber inne, so Doggers. Er zitiert holländischen Schriftsteller Tim Krabbé: „Das globale Dorf erschien plötzlich wie etwas aus der Vergangenheit – dies war ein globales Wohnzimmer, ein intergalaktisches Schachcafé.“

Wer kennt ASCII?

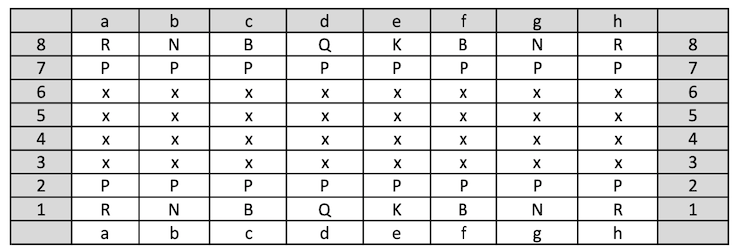

Dabei gab es anfangs nicht einmal vernünftige Schachbretter. Man musste seine Züge seinem Gegner im ASCII-Format schicken. Und das sah im FICS so aus: (die Buchstaben stehen für R = Rook, Q = Queen usw. x sind die unbesetzten Felder).

Jeder Zug musste über die Tastatur eingetippt werden, aber „das Ganze war tatsächlich überwältigend und unfassbar“, so Krabbé. Übertragen wurde alles mit einem 28,8-Kbps-Modem (= unfassbar langsam) und die Enthusiasten nahmen ohne Zögern Telefonrechnungen von über 1000 US-Dollar in Kauf.

Zum Glück wurden in den 1980er-Jahren Interfaces entwickelt und der Spuk hatte ein Ende. Ein Interface ist die Verbindung einer Engine mit einer grafischen Oberfläche (GUI). Auch dank Windows und der Erfindung der PC-Maus, mit der man nun die Figuren bewegen konnte. Die Szene war überwältigt und spielte und spielte. 1998 wurden pro Tag 40.000 Partien beim ICC gespielt und Doggers sah sich gezwungen, angesichts des Hypes in Schach-Euphorie ein längeres Kapitel über Spielsucht zu schreiben. Wohl auch, weil der GM Danny Gormally 2008 bei New in Chess den Artikel „Tagebuch eines ICC-Süchtigen“ veröffentlicht hatte. Ein anderer GM spielte seit 2009 bis heute 180.000 Partien! Also 500 pro Tag.

Ein entscheidender Schritt: Browser-basierte Programme

Als Mitte der 1990er-Jahre die ersten Browser in das Betriebssystem eines PC integriert wurden, war dies ein gewaltige Schritt. Es war klar: die Online-Anbieter würden schon bald browser-basierte Programm anbieten müssen. Die Zeit der Dongles war vorbei. Es musste auch kein Programm heruntergeladen und installiert werden. Der Browser war ein Wendepunkt, was der ICC zu spät erkannte.

„Durch den unglaublichen Popularitätszuwachs, den das Onlineschach seit der Pandemie und „Das Damengambit“ erlebt, vergisst man leicht, dass das Schachspielen über das Internet im Grunde so alt ist wie das Internet selbst. Dank dieser Technologie kann man seit den späten 1980er-Jahren mit jemandem am anderen Ende der Welt eine Partie in Echtzeit spielen. Schach war schon damals ein Spiel ohne Grenzen, da es zwischen Gegnern jeden Alters und Geschlechts sowie jeder ethnischen Gruppe, politischen Zugehörigkeit oder Religion gespielt werden konnte. Jetzt war auch die Entfernung kein Problem mehr“, fasst Doggers zusammen.

Dann kam chess.com.

An den Start gebracht wurde chess.com 2007 von Erik Allebest und Jarom Severson. Letzteren quälten aber Zweifel. „Ich würde gerne mit dir zusammenarbeiten, aber mit Schach ist einfach kein Geld zu verdienen. Wir müssten all diese Leute, die umsonst spielen, irgendwie dazu bringen, auf unsere Seite zu kommen und uns dann Geld zu zahlen. Wie soll dieses Geschäftsmodell jemals funktionieren?“, soll Severson zu Allebest gesagt haben. Es funktionierte aber. 2014 meldete chess.com 1 Milliarde gespielter Partien. Um dies zu erreichen, müssen etwas als mehr als vier neue Partien pro Sekunde (!) beginnen.

Wie schaffte dies chess.com? Zunächst war chess.com nur ein Blog. Er fehlte ein interaktives Schachbrett, auf dem Schachfans ihre Partien zeigen konnten, ein Live-Server für Schachpartien in Echtzeit und schließlich eine Engine, die diese Partien analysierte.

Chess.com löste diese Probleme und führte 2008 das Freemium-Modell ein: Spielen war gratis, Premium-Angebote mussten bezahlt werden. Aber es fehlten richtige Stars, die die Community begeistern konnten. Immer noch beherrschte der ICC die Szene, verfolgt von Playchess (ChessBase).

Aber chess.com löste auch diese Probleme: das Unternehmen schloss einen Vertrag mit Hikaru Nakamura, der mindestens 150 Partien pro Monat auf chess.com spielen musste. Danach brach chess.com alle Rekorde und überholte den ICC.

Doggers nennt drei Gründe des Erfolgs: 1. den Vertrag mit Hikaru Nakamura 2. das Analysebrett mit einem top-professionellen Coaching und 3. das bessere Spielerlebnis im Vergleich zur Konkurrenz.

„Am 5. Dezember 2014 wurde die einmilliardste Partie auf dem Server gespielt. Es dauerte nur weitere zweieinhalb Jahre, um die Marke von zwei Milliarden zu knacken“ (Doggers). Bis heute hat sich chess.com auf der Pole Position gehalten. Der Internet Chess Club war dagegen in der Bedeutungslosigkeit gelandet. Man hatte zu spät erkannt, wie wichtig eine browser-basierte Plattform ist.

Das sympathische Gegenmodell: Lichess

Der neue Schachserver wurde 2010 vom französischen Programmierer Thibault Duplessis, der zunächst für chess.com arbeitete, entwickelt. Lichess ist Open Source (der Quelltext ist öffentlich zugänglich) sowie werbefrei und kostenlos. Thibault hatte einen weiteren Vorteil: er hatte gesehen, wie die Konkurrenz sich technisch entwickelt hatte und wusste daher, was zu tun ist.

Lichess ist aktuell auf Platz 2 der beliebtesten Schachserver, hat allerdings ‚nur‘ 5 Mio. Nutzer. Die jährlichen Betriebskosten (ca. 500.000 US-Dollar) erwirtschaftet Lichess über Spenden.

Sehr gut ist das umfangreiche Trainingsangebot. Das Taktiktraining kann ich wärmstens empfehlen. Über 35 Schachmeister bieten zudem Coaching-Dienstleistungen auf Lichess an. Auch Videos von Levy Rozman, dem populärsten Schach-YouTuber, hat der Server in seinem Programm.

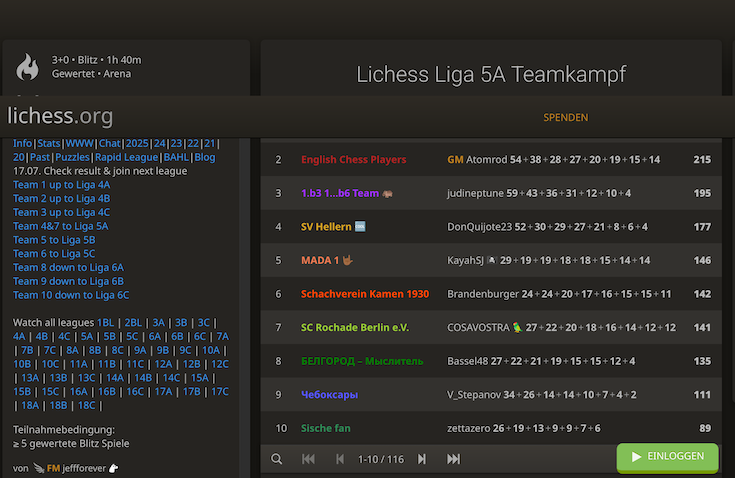

Lichess zeigt Broadcasts von Turnieren, integrierte den Streaming-Dienst Twitch in seinem Programm und hat auch Teamkämpfe im Portfolio. In einem umfangreichen Liga-System mit Auf- und Abstieg treten Mannschaften an, die in den oberen Ligen überwiegend aus Titelträgern bestehen. Auch das Team „SV Hellern“ ist regelmäßig mit von der Partie (Foto).

„Und so hat die Schachwelt drei Jahrzehnte später eine neue »FICS gegen ICC«-Situation, die aber nicht auf einen Zusammenstoß zwischen sozialistischer und kapitalistischer Denkweise reduziert werden kann“, kommentiert Peter Doggers, der hauptamtlich für chess.com arbeitet, den Konkurrenten von Lichess. Vielleicht kommt auch deswegen Lichess bei Doggers etwas zu kurz.

Streaming – der Höhepunkt der digitale Revolution

Ein weiterer Wendepunkt fand 2020 zu Beginn der Corona-Pandemie statt. Es war die Netflix-Serie „Das Damengambit“, die nach vier Wochen bereits von 62 Millionen Haushalten konsumiert worden war. „Die Verkaufszahlen von Schachbrettern und -figuren stiegen um mehr als 1000 Prozent, und die Mitgliedschaften bei Chess.com gingen durch die Decke“, bilanziert Doggers.

Die Netflix-Serie „Das Damengambit“ leitete zwar nicht die Revolution des digitalen Schachs ein, war aber zweifellos einer ihrer Höhepunkte. Neugierige entdeckten, dass man nicht nur in Clubs spielen konnten, sondern auch am heimischen Computer. Und Schach bot Action an wie in einem Actionfilm im Kino. Schach war cool. Und die Serie war medial betrachtet natürlich ein entfernte Variante des Schach-Streamings.

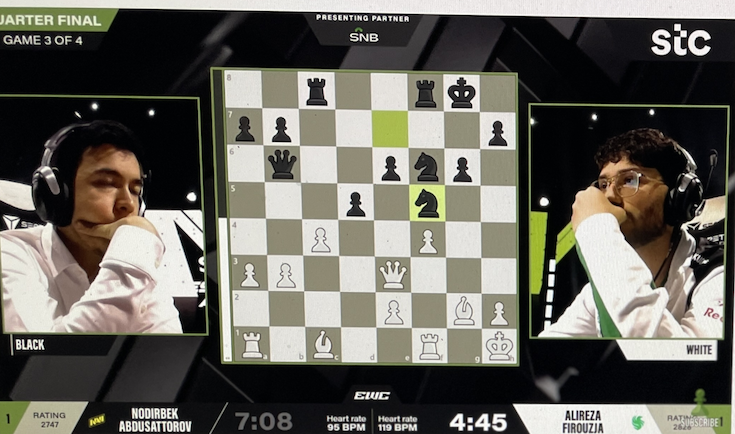

Heute ist es völlig normal, den Großen des Schachs beim Spielen zuzuschauen. Dank HD kann man sogar ihren Angstschweiß sehen. Auf dem Split-Screen sieht man ein Fenster mit hochkarätigen Kommentatoren, dazu eins für die Partie und ein weiteres für die Analysen. Bei chess.com gleitet die Kamera per Steadicam elegant an den Spielern vorbei oder betrachtet sie aus der Vogelperspektive. Drohnen im Turniersaal? Kinoästhetik beim ultimativen Fight auf den 64 Feldern?

Peter Doggers kennt die Anfänge des Streamings sehr gut. Ab 2006 schrieb der Schachjournalist auf blogspot.com seine ersten Beiträge. Im gleichen Jahr erregte er nicht nur positives Aufsehen, als er Judit Polgár und Schachrijar Mamedjarow heimlich filmte. Ein Jahr später durfte er offiziell mit der Kamera die Bühne beim Tata Steel in Wijk aan Zee betreten. Auch die obligatorischen Analysen am Demo-Brett filmte er und steigerte dank dieser Videos die Zahl seiner Follower von 1000 auf 15.000. Nach seinem Wechsel zu chess.com setzte er seine Video-Arbeit fort.

„Anfang 2024 zeigte das Tata Steel Chess Tournament, dass die Online-Schachübertragung einen weiten Weg zurückgelegt hatte: Im Spielsaal waren mehr als 50 Kameras platziert, einige davon so klein wie die in Ihrem Smartphone“, fasst Doggers die Entwicklung der folgenden Jahre zusammen.

Auch das Streaming von Channels auf YouTube und bei Twitch wird von Dogger unter die Lupe genommen. Der Rezensent hat dies bereits vor drei Jahren in dem Beitrag „Digitales Schach – der Knockout für Vereine?“ untersucht. Doggers hat auf diesem Gebiet nicht viel Neues zu bieten, nur dass die Streaming-Kultur noch umfangreicher und gelegentlich etwas schriller geworden ist.

Einmal ins Rollen gebracht, wurde Streaming im Schach ein Erfolgsmodell. Vor allen Dingen ein ökonomisches. So beschreibt Doggers, wie Magnus Carlsens Play Magnus-Plattform zunächst mit Chess24, einer sehr guten Streaming-Plattform, fusionierte und danach als Play Magnus Group nicht nur einen erfolgreichen Börsengang hinlegte, sondern zwischen 2019 und 2021 kleinere Anbieter „schluckte“, darunter auch das bekannte Magazin New in Chess. Im August 2022 nahm Play Magnus Group dann ein Übernahmeangebot von chess.com in Höhe von 80 Mio. US-Dollar an. Nach diesem Deal gab es beim Online-Schach und beim Streaming nur noch einen Konkurrenten von chess.com – nämlich Lichess.

Und die Zukunft?

Peter Doggers beschreibt sie so: „Im Dezember 2023 (Anm. der Red.: Tatsächlich geschah dies bereits im Dezember 2002) unterzeichnete Chess.com eine Vereinbarung mit der Entertainment-Agentur WME, einer Tochtergesellschaft des globalen Sport- und Entertainment-Unternehmens Endeavor. »WME wird mit Chess.com zusammenarbeiten, um das Schachspiel durch die Entwicklung von non-scripted Content (einschließlich Dokumentarfilmen) zu verstärken, V. I. P.-lastige Momente zu schaffen, zur Gewinnung neuer Zuschauer Crossover-Inhalte zu kreieren und das Wachstum des Spiels durch die Steigerung seines Ansehens in den Mainstream-Medien anzukurbeln«, so die Pressemitteilung.“

Wer etwas mit den Begriffen anfangen kann, ahnt, dass wir den Schachsport, wie die meisten von uns ihn kennen, danach nicht mehr wiedererkennen werden. Aktuell gibt es bei chess.com ein populäres Format, in dem sich absolute Anfänger – in der Regel VIPs und Möchtegern-VIPs – ans Brett setzen. Das Millionenpublikum amüsiert sich köstlich, wenn ein Spieler drei Figuren hintereinander einstellt. Das Schmerzensgeld für den Gewinner beträgt 100.000 US-Dollar.

Und Magnus Carlsen? Der ist Markenbotschafter von chess.com und hält derartige Spektakel für einen guten Einstieg ins Schachspiel. Und er spielt natürlich für den Streaming-Anbieter, zum Beispiel gestern (1.8.2025) beim Chess Esports World Cup. Das Finale gewann er gegen Alireza Firouzja – und im YouTube-Channel von chess.com schauten 1,3 Mio. Schachbegeisterte zu, als Firouzja einzügig Dame und König in eine Springergabel stellte. Newbies durften erleichtert sein: Das passiert also auch Alphatieren.

Der Rezensent will ehrlich sein: Nie wurde Schach technisch so spannend präsentiert wie heute. Vor zwei Jahrzehnten war das nicht mal Science-Fiction, sondern unvorstellbar. Und qualitativ sind die Kommentare lehrreich, wenn Altmeister wie Yassir Seirawan dies tun. Andererseits entsteht Hysterie, wenn Schach von aufgeregten Kommentatoren erläutert wird, so, als wäre es ein Trommelfeuer von Sensationen. Auch der Trend hin zu Rapid-Turnieren und Blitz-Events darf nicht unerwähnt bleiben. Werden klassische Partien mit einer Dauer von 4-5 Stunden im Streaming-Zeitalter überleben?

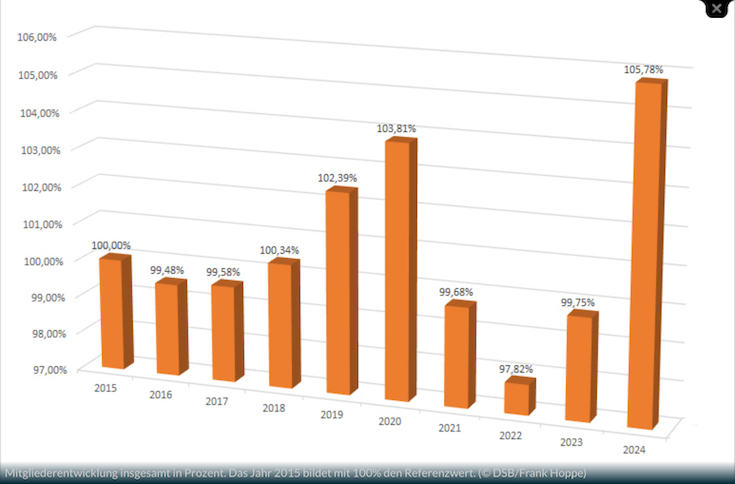

Und was wird aus den Schachvereinen, die sich angesichts der digitalen Revolution fragen müssen, ob sie mithalten können? In diesem Punkt irrte ich mich, als ich 2022 den o.a. Bericht über „Schach und Digitalisierung“ schrieb. Der von mir befürchtete Mitgliederverlust fand nicht statt. Im Gegenteil! Beim Deutschen Schachbund knallten die Sektkorken: „Bereits am 28. September 2023 vermeldeten wir einen Zuwachs von rund 5.000 Mitgliedern gegenüber dem Jahresbeginn 2023.“ (Link). Und ein Vereinssterben gab es auch nicht (Link).

Vielleicht kann man ja auf zwei Hochzeiten tanzen: ganz konventionell im Clubheim, wo man nette Leute trifft, oder in der digitalen Welt, die es wie in einem Hollywood-Blockbuster actionreich krachen lässt.

Fazit

Peter Doggers Buch „Schach-Euphorie: Warum das königliche Spiel uns immer wieder neu begeistert“ ist momentan das aktuellste und auch umfangreichste Buch über die Entwicklung des Schachs. Es ist mit 480 Seiten (Buchversion) allerdings sehr lang geraten, aber man kann es selektiv durcharbeiten. Ich empfehle Teil II und III.

Teil I kann man später lesen.

Peter Doggers schreibt flott, gelegentlich etwas sprunghaft, und er verfügt über unglaublich viel Insider-Wissen. Das bestätigt seinen Ruf als weltbester Schach-Journalisten. Obwohl er Mitarbeiter von chess.com ist, ist er weitgehend objektiv, ohne völlig auf Eigenwerbung zu verzichten. Das ist zu ertragen.

Aber Peter Doggers ist alles andere als ein skeptischer Autor. Kritik an der kulturellen Veränderung des Schachs findet kaum statt. Vielmehr sieht Doggers Schach im digitalen Zeitalter als Beginn einer neuen Erfolgsgeschichte. Immer größer, immer prächtiger, mainstream-kompatibel und mit einem außergewöhnlichen Event-Charakter.

In dieser neuen Welt könnte der klassische Schachverein ein Auslaufmodell werden, er muss sich halt nur anpassen, um das zu verhindern. Aber mehr als den Hinweis, dass man der Jugend passende Angebote machen muss, um nicht von der Bildfläche zu verschwinden, erfährt man vom Autor nicht. Eine Klärung des Begriffs „passend“ wäre daher wünschenswert gewesen.

Trotzdem ist Peter Doggers Buch das beste Kompendium über Schach im 21. Jh., das ich kenne. Wenn jemand wissen will, was „da draußen“ abgeht, sollte sich sein Buch Schach-Euphorie: Warum das königliche Spiel uns immer wieder neu begeistert umgehend besorgen. Allein schon wegen der saftigen Anekdoten, die der Szenekenner Doggers zu bieten.

Postskriptum: Das Buch verfügt ein riesiges Quellenverzeichnis, hat aber leider kein Stichwortverzeichnis. Dafür gibt es nach dem Epilog eine analoge Auswahl von Doggers Lieblingspartien.

Mit € 14,95 ist das Taschenbuch ein Schnäppchen. Trotzdem gibt es ein Manko: die englische Kindle-Ausgabe kostet lediglich € 3,99 und besitzt im Gegensatz zur deutschen Fassung einige Illustrationen und Fotos. Als Hörbuch (englisch) kann man sich The Chess Revolution: Understanding the Power of an Ancient Game in the Digital Age ebenfalls kaufen. Wie schön, dass der englische Originaltitel thematisch genau ins Schwarze trifft.

„ancient“ bedeutet zwar uralt und das Synonym „altmodisch“ drängt sich förmlich auf, aber wenn man es mit „traditionsreich“ übersetzt hätte, dann hätte es niemanden verprellt. Der suggestive deutsche Buchtitel ist dagegen, nun ja, einfach nur peinlich.

Teil 1 der Rezension gibt es hier.